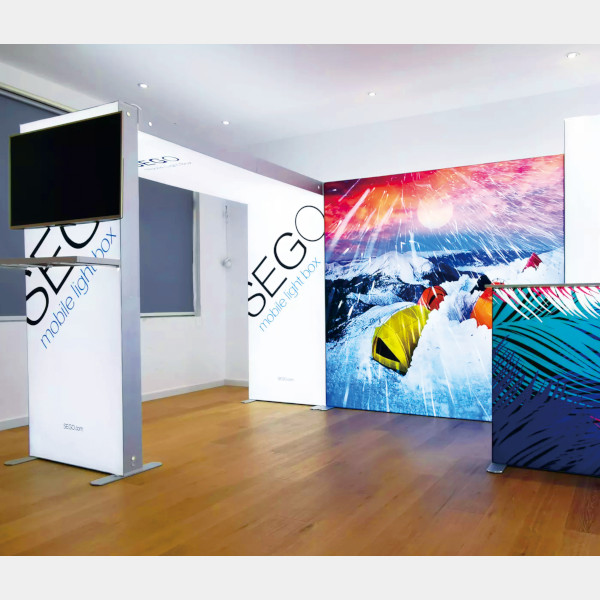

SEGOライトボックスとは、超薄型LED内照式のバックパネルで、広告や展示会に最適なディスプレイシステムです。

工具を使わずに最短10分で設営することと持ち運びが可能で、優れた視認性とデザイン性を兼ね備えています。

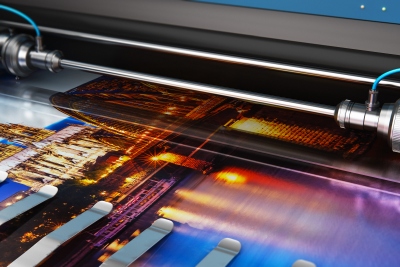

1. 高品質の照明技術

SEGOライトボックスはLEDを使用しています。

これにより、均一で明るい照明を提供し、表示するコンテンツを鮮やかに際立たせます。LEDは長寿命で省エネルギーでもあり、運用コストを抑えることができます。

配線はマグネット式なので、専門知識も工具も不要で、誰でも簡単に配線をすることができます。

2. 耐久性と信頼性

SEGOライトボックスは堅牢なアルミニウムフレームを採用しており、軽量でありながら高い耐久性を持っています。このフレームは丈夫で、長期間にわたって美しい外観を維持します。

これにより、店舗の看板や広告掲示、展示会のディスプレイなど、幅広い用途で高い信頼性を発揮します。

3. 簡単な設置とメンテナンス

SEGOライトボックスは、本体フレームはパーツを差し込むだけで簡単に組み立てられるように設計されています。

モジュール式の設計により、部品の交換やメンテナンスも容易です。

工具を使わずにパネルの交換ができるため、新しいキャンペーンや商品のプロモーションに迅速に対応できます。

4. 持ち運びやすく、収納も容易

すべての本体フレームにキャスター付きの収納バッグがついているため、スーツケース感覚でどなたでも簡単に持ち運びできます。

バッグに本体フレームをすべて収納できるので、保管場所にも困らず、大型トラックを手配する必要もありません。

高さは約15㎝なので、自家用車のトランクでも何台も乗せて会場まで運ぶことができます。

5. 多用途性とカスタマイズの柔軟性

本体フレームは15種類のサイズ、5種類のコネクターをご用意していますので個別のニーズに応じてデザインアレンジが可能です。

また、モニターやシェルフ、ドアなどのオプションを選択することで、特定の展示内容や広告キャンペーンに最適化したブースを作り上げることができます。

6. 環境への配慮

SEGOライトボックスは、環境への配慮も重視しています。

使用されているLEDは省エネルギーで、二酸化炭素排出量の削減に寄与します。

従来の展示会装飾は木製の使い捨て仕様のため、展示会後はごみとして処分しますが、SEGOライトボックスはすべてのパーツを繰り返し使用でき、ゴミが出ません。

さらに、長寿命設計により頻繁な交換が不要となり、廃棄物の削減にも貢献します。

7. 高い視認性と視覚効果

SEGOライトボックスは、視認性と視覚効果を最大化するために設計されています。

高輝度のLEDバックライトにより、大型パネルを美しく彩ります。

スクリーンは布素材でシワになりにくく、組み立てた本体フレームの溝に、スクリーンのフチのシリコン部分を差し込んでいくだけで簡単にディスプレイが完成します。

広告や情報掲示の効果を最大化し、ターゲットオーディエンスに強い印象を与えることができます。

8. コストパフォーマンス

SEGOライトボックスは、長寿命かつメンテナンスが容易な設計により、コストパフォーマンスが非常に高いです。

施工費がかからないこととトラックの手配の必要性がないことなどを考慮すると、長期的に見て非常に経済的です。

特に、頻繁に広告や表示内容を変更する必要がある企業にとっては、迅速かつ簡単にスクリーンを交換できる点が大きな利点となります。

9. 顧客サポートと保証

SEGOライトボックスは、購入後のサポート体制も充実しています。

ブースのサイズや展示会の内容によって、大型パネルやバックヤードの設置、その他バックパネルのアレンジが必要な場合、日本全国どこでも設営サポートに伺います。

またアフターケアにも力を入れており、故障した場合の修理や、パーツ販売を行っております。

初めてSEGOライトボックスを導入する企業やユーザーも安心して長く使用することができます。

SEGOライトボックス商品仕様のご紹介

セット内容

SEGOライトボックスは、本体のみ、本体+スクリーン、本体+スクリーン+デザイン込み、スクリーンのみなど、さまざまな購入プランを提供しています。必要に応じて選択可能です。

- 本体フレーム

- 収納バッグ

- +スクリーン(シリコンストラップ縫製済み)

- +デザイン

- +モニター・シェルフ等のブラケットのオプション

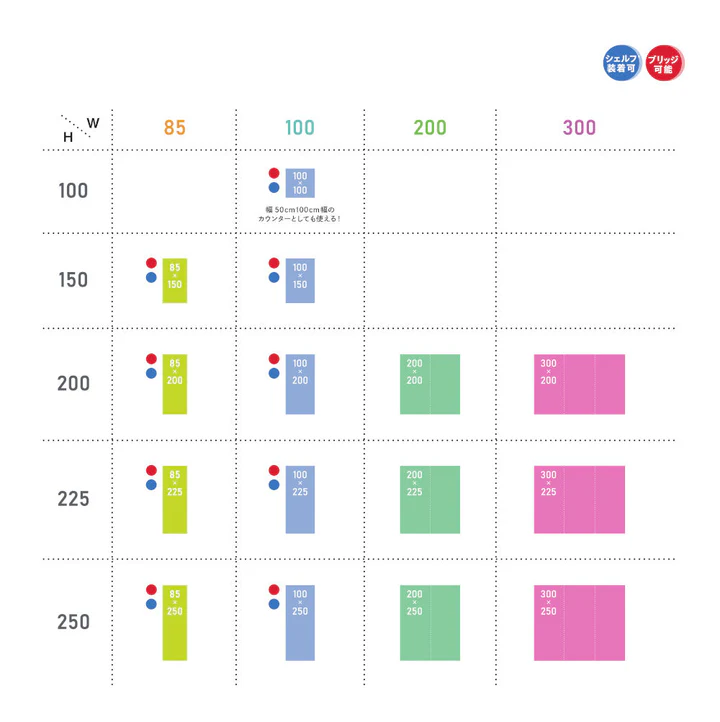

サイズ展開

- 幅 850cm / 100cm / 200cm / 300cm、高さ100cm / 150cm / 200cm / 225cm / 250cm の15種類の豊かなサイズ展開があります。

素材

- フレーム: アルミ、プラスチック

- スクリーン: 布製(ウォータープルーフ素材)

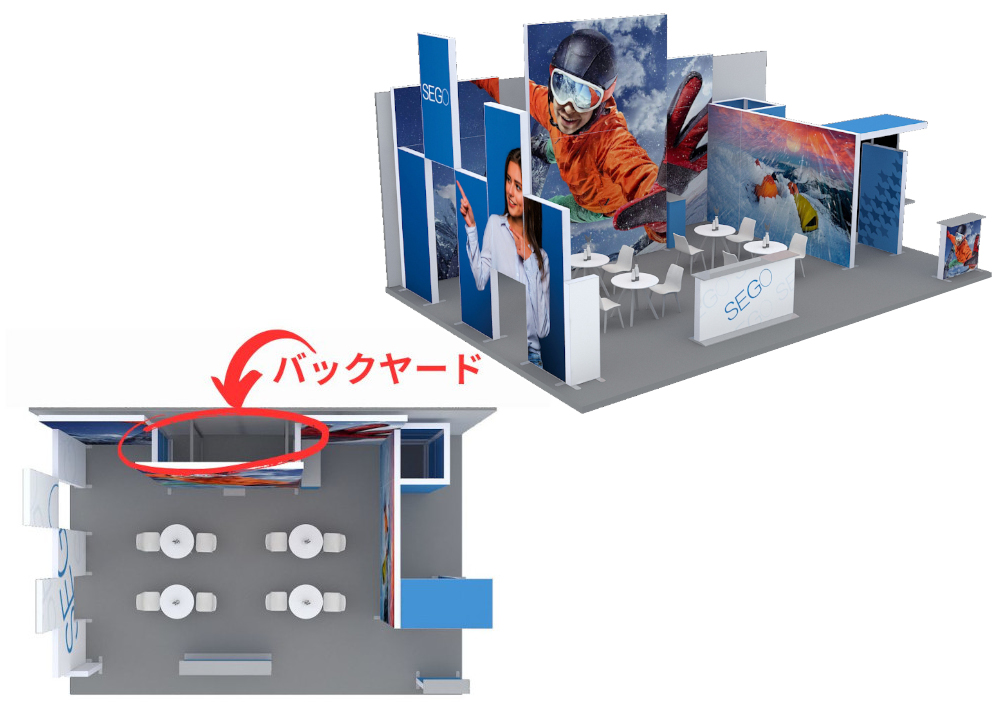

バックヤードとしても使用可能

セゴのパネルをドアにして、バックヤードを設営することができます。SEGOライトボックスの厚さはわずか12cmなのでブースの限られたスペースをバックヤードや倉庫として無駄なく有効活用することができます。

鍵を取り付けられますので、セキュリティ面でも安心です。

オプションとカスタマイズ

- 棚やモニターブラケット: カウンターテーブルや棚、モニターブラケットなどのオプションがあり、よりオリジナリティをだしたディスプレイが可能です。

- コネクター: 5種類のコネクターを使用し、高さの違う本体同士でも簡単に連結してサイズを拡張できます。またこのコネクターを使ってパネルをブリッジやL字スタイルにアレンジすることも可能です。

顧客サポート

- 詳細な商品説明とともに、Q&Aなどサポート情報が充実しています。大型パネルの設置やアレンジなど日本全国どこでも設営サポートを行います。

SEGOライトボックスは、優れた視認性とデザイン性、簡単な組み立てと持ち運びが可能なディスプレイシステムです。

多様なサイズと形状、豊富なオプションで、さまざまな用途に対応可能です。

展示会や商業施設での使用に最適で、環境にも配慮した製品です。

展示会・ブース・店舗・ショールーム・セミナー・説明会・記者会見・商品PRなど多岐にわたる用途で効果的に活用されています。

まずはお気軽にお問い合わせくださいませ。