特徴:

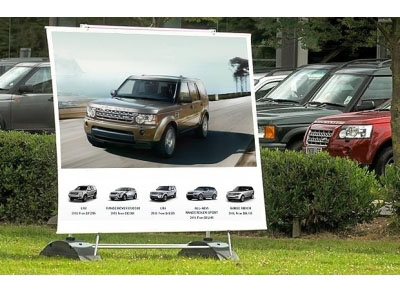

看板はビジネスやイベントにおいて、効果的な広告手段として利用される媒体です。その特徴には以下が挙げられます。

- 視認性と印象力:

- 看板は視覚的なインパクトを提供し、通行者やドライバーにメッセージを伝えるための強力な手段です。

- 明快で魅力的なデザインや色彩を活用して、一目で注目を引くことができます。

- カスタマイズ可能性:

- 看板は様々なサイズ、形状、デザインで製作でき、企業のブランドイメージや特定のキャンペーンに合わせてカスタマイズ可能です。

- ロゴ、画像、テキスト、QRコードなどを組み合わせて独自のデザインを構築できます。

- 耐久性と安定性:

- 屋外や屋内で使用される看板は、悪天候に耐えるための耐久性が求められます。

- 高品質で耐久性のある素材や加工を使用することで、看板の寿命を延ばすことができます。

使い方:

看板はさまざまな場面で活用でき、ビジネスやイベントの成功に寄与します。

- ブランドプロモーション:

- 店舗や企業の外観に掲げられる看板は、ブランドの存在感を高め、周囲にメッセージを発信します。

- ロゴやキャッチフレーズ、製品やサービスの特徴を強調することが一般的です。

- イベント告知:

- イベント会場や商業施設でのイベント告知に看板が活躍します。

- イベント名、日程、場所などの重要な情報を視認性高く表示し、来場者の引き寄せを促進します。

- 方向案内:

- 道路や歩道に設置される看板は、方向案内や施設への案内に利用されます。

- マップや矢印、距離の表示などを組み合わせて、利用者がスムーズに目的地に到達できるようにサポートします。

適切なシーン:

- 商業地域とショッピングエリア:

- 主要な商業地域やショッピングエリアでは、店舗の存在をアピールし、特別なオファーや新製品の告知を行うのに看板が活用されます。

- 交通経路や交差点:

- 交通量の多い交差点や主要な交通経路に設置される看板は、ビジネスの宣伝や注意喚起に有効です。

- 公共施設やイベント会場:

- 公共施設やイベント会場では、来場者への案内やイベントの告知に看板が使用されます。

- 集客力を高め、参加者の期待感を向上させる役割があります。

- 観光地やレジャースポット:

- 観光地やレジャースポットでは、地元の特産品や観光案内などを伝えるための看板が利用されます。

看板は単なる広告媒体に留まらず、ビジネスやイベントの成功に欠かせない要素となっています。その効果的な活用により、企業や団体は目標達成に近づくことができるでしょう。

立て看板の特徴、使い方、適切なシーン

特徴:

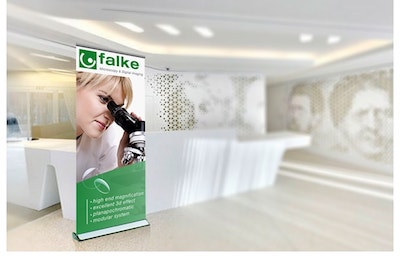

立て看板は、その使い勝手と柔軟性から広く利用されています。以下はその主な特徴です。

- 視認性と目立ちやすさ:

- 立て看板は通行人や車の視線に直接訴えかけるため、目立ちやすいデザインが可能です。

- 鮮やかな色彩やクリアなフォントを使用することで、情報を迅速に伝えることができます。

- 軽量で移動が容易:

- 通常、軽量で取り扱いが簡単な素材で作られており、必要に応じて移動ができます。

- 店舗の入口やイベントの会場など、柔軟な配置が可能です。

- 耐候性と耐久性:

- 屋外での使用に適しており、悪天候にも強い耐候性があります。

- 長期間使用しても劣化しにくく、室内外のさまざまな環境で利用可能です。

使い方:

立て看板は多岐にわたる用途で活躍します。以下はその一例です。

- 店舗のプロモーション:

- 店舗の入り口や歩道に置いて、特別なオファーやセールの宣伝を行うのに適しています。

- 新商品やサービスの案内にも活用できます。

- イベントや展示会:

- 展示会やフェア、イベント会場で、ブースの前や周辺に設置してブランドや商品をアピールします。

- イベントの日程や詳細情報を表示するのに便利です。

- 仮設の案内板:

- 施設内や屋外での仮設の案内板として使用され、特定のエリアへの案内や注意喚起に役立ちます。

- レストランやカフェでのメニュー表示などにも活用可能です。

適切なシーン:

立て看板はさまざまなシーンで効果を発揮します。

- 商業施設周辺:

- ショッピングエリアや商業施設の周辺で、店舗の存在や特典をアピールするために使用されます。

- イベント会場:

- 展示会、フェスティバル、コンサートなどのイベント会場で、来場者に情報を提供するのに最適です。

- 歩行者の多いエリア:

- 通行者が多い歩道や公園、観光地などで、目を引くデザインで注目を集めます。

- 建物の入り口:

- 店舗や事務所、施設の入り口に立てて、営業中や特別なイベントの告知を行います。

立て看板は使いやすさと目立つデザインによって、情報の効果的な伝達をサポートする優れたツールです。

立て看板はその柔軟性から、様々なデザインやスタイルを採用できます。

- デザインの自由度:

- 立て看板は様々なサイズや形状に作成でき、企業のブランディングやキャンペーンに合わせて独自のデザインが可能です。

- イラスト、写真、キャッチフレーズ、QRコードなどを取り入れて、目を引く看板を制作できます。

- インタラクティブな要素:

- タッチスクリーンやQRコードを組み込んで、顧客が詳細情報を手軽にアクセスできるようにすることもできます。

- イベントやキャンペーンへの参加を促進する要素を組み込むことも考えられます。

メンテナンスと耐久性:

- 簡単なメンテナンス:

- 立て看板は一般的に手入れが簡単で、定期的な清掃やメンテナンスが容易です。

- 長寿命な素材を使用することで、劣化や変色の心配が少なくなります。

- 季節やキャンペーンに合わせた変更:

- 季節やキャンペーンに合わせて看板の内容やデザインを変更できる柔軟性があります。

- イベントごとに異なるメッセージやデザインを採用して、顧客の関心を引きつけます。

エコフレンドリーな素材:

- 持続可能な素材の選択:

- エコフレンドリーな素材を使用することで、企業の環境への貢献が可能です。

- 再生可能な素材やリサイクル可能な素材を採用することで、環境に配慮した宣伝手段となります。

デジタルとの組み合わせ:

- デジタルサイネージとの連携:

- 立て看板とデジタルサイネージを組み合わせて、動画やインタラクティブな要素を取り入れることが可能です。

- デジタル要素で情報をより動的かつ効果的に伝えることができます。

これらの特徴や利点を活かすことで、立て看板は企業やイベント主催者にとって、効果的で柔軟な広告手段となります。

看板デザイン制作のポイントとベストプラクティス

1. 目的を明確にする:

- 看板の目的を明確にし、伝えたいメッセージや目標を把握することが重要です。例えば、ブランドの認知度向上、セールの宣伝、特別なイベントの告知など。

2. ターゲットオーディエンスを考慮する:

- 看板のデザインは対象となる視聴者に訴えかける必要があります。ターゲットオーディエンスの好みや関心事を理解し、それに合わせたデザインを考えましょう。

3. シンプルで分かりやすいデザイン:

- 看板は短時間で理解される必要があります。シンプルで分かりやすいデザインが成功の鍵です。冗長な情報や複雑なデザインは避けましょう。

4. 鮮やかで引き立つ色彩を選ぶ:

- 引き立つ色彩は視覚的なインパクトを高めます。ブランドカラーや目立つ色を巧みに使い、遠くからでも見やすい色合いを選びましょう。

5. 適切なフォントの選択:

- フォントの選択はメッセージの伝達に大きな影響を与えます。読みやすく、ブランドイメージに合ったフォントを選ぶことが重要です。

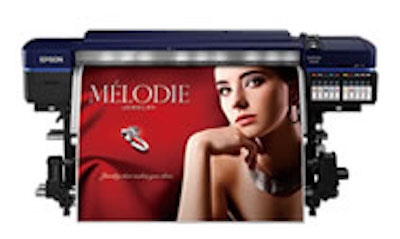

6. 画像やグラフィックを効果的に使用:

- 視覚的な要素は人々の注意を引きつけます。適切な画像やグラフィックを使用して、メッセージを補完しましょう。

7. レイアウトの工夫:

- 視線誘導を考慮したレイアウトを構築することで、情報の優先順位を明確にし、効果的なデザインを実現できます。

8. 耐久性と素材の選定:

- 屋外の看板は様々な気象条件に晒されるため、耐久性が求められます。適切な素材を選び、長寿命なデザインを追求しましょう。

9. モバイルファーストデザイン:

- 現代の社会ではモバイル端末での閲覧が一般的です。デザインはモバイルファーストの原則に基づいて、異なるデバイスでの視認性を確保する必要があります。

10. テストと修正:

- 完成したデザインは事前にテストし、目標の達成に効果的かどうかを確認しましょう。必要に応じて修正を加え、最適な形に仕上げます。

看板デザインは企業やブランドのビジュアルアイデンティティを象徴し、目標達成に直結する要素です。これらのポイントを考慮して洗練された看板を制作し、目的達成に向けて成功を収めましょう。

結論として、看板デザインはビジネスやイベントの成功において非常に重要な要素であることが理解されるべきです。目的の明確化、ターゲットオーディエンスの考慮、シンプルで分かりやすいデザイン、鮮やかで引き立つ色彩、適切なフォントの選択、画像やグラフィックの効果的な使用、レイアウトの工夫、耐久性と素材の選定、モバイルファーストデザイン、最後にはテストと修正のプロセスが成功を導く鍵となります。

これらの要素をバランスよく取り入れ、目標達成に向けて効果的なメッセージを伝えるデザインを構築することで、看板は企業やブランドのアイデンティティを高め、視覚的な印象を与える力強いツールとなります。そして、綿密な計画、デザインプロセス、そしてテストと修正を通じて、最終的に効果的な看板を生み出すことが求められます。